揭秘古代争夺皇位之夺门之变内幕(4)

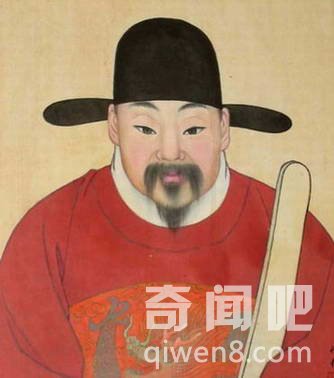

徐有贞

正统初年,黄河屡次北决,威胁沙湾运道。正统十三年(1448年),黄河在河南新乡八柳树决口,东北直冲山东张秋,毁坏堤岸,淤塞运道。朝廷十分惊恐,先后派王永和、洪英、王暹、石璞等人前去治理。但旋治旋决,均不见根本成效。景泰三年(1452年)六月,黄河又冲决沙湾运道北岸,挟运河水东奔入海。景泰四年五月,再次决开沙湾北岸,“掣运河水入盐河,漕舟尽阻”(《明史·河渠一》)。

在处理影响广大的复杂问题时,徐有贞被证明具有非凡的行政才能。他到任后,即对河情水势进行实地勘查,“逾济、汶,沿卫、沁,循大河,道濮、范”(徐有贞《明经世文编·卷三十七·敕修河道工完之碑》),提出了置水闸、开支流、疏通运河三条措施,并积极组织大量民工,亲自督率工程建设,从景泰四年底兴工,至景泰六年七月竣工,“凡费木铁竹石累万数,夫五万八千有奇,工五百五寸余日”(《明史·河渠一》),终将沙湾决口堵截,消除了水患。后徐有贞又奉命巡视漕河济宁等十三州县,督促修复河堤。因治河有功,徐有贞进为左副都御史。

毫不夸张地说,徐有贞在中国治水史上是有一席之地的。在政治上,他多被史家列为奸臣,但他又是一位出色学者,这是毋容置疑的。他在山东治黄成功,并早于西方近400年做水箱放水实验,是科学史上的一大事件。在徐有贞治水成功后一年,景泰七年(1456年),山东大水,“河堤多坏,惟有贞所筑如故”(《明史·卷一百七十一·徐有贞传》)。张秋地区百姓唱道:“昔也,沙弯如地之狱;今也,沙弯如天之堂。”(谢肇淛《北河纪》)徐有贞一生荣辱沉浮、功过搀杂,表现出历史人物复杂的多面性。

转眼到了景泰八年(1457年)正月十二日,景帝仍然在病中,好几日不能临朝。群臣到左顺门问安。宦官兴安出来道:“公等皆朝廷股肱,不能为社稷计,徒日日问安,有何益处?”群臣哑口无言,只得退了出去。

在朝房中,群臣聚在一起悄悄商议,认为兴安的话大有意味,可能是在暗示大臣们商议立储。御史萧维祯等人提议重新立沂王朱见深为太子,大学士萧镃认为沂王既退,不便再立,应该另选贤良。群臣意见不一,鉴于钟同的前车之鉴,没有人敢轻易上奏提重立沂王为储,于是拟定以“早建元良”请。